- どんな病気?

- どんな治療?

- どんな食生活?

- どんな運動?

- どんな薬?

-

どんな病気?

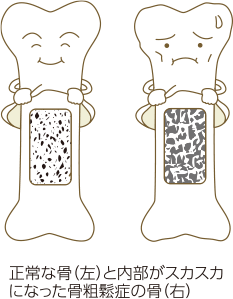

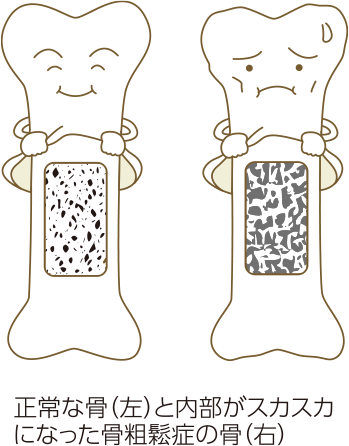

加齢などにより骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

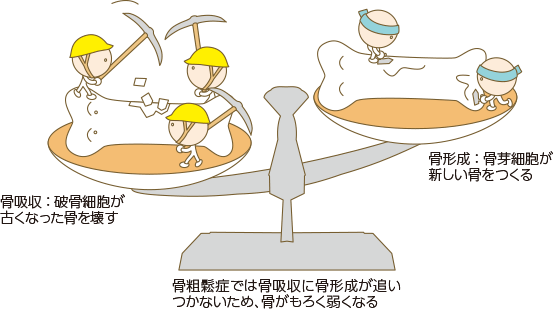

骨の代謝

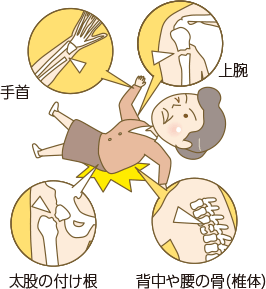

背骨の圧迫骨折と太股の付け根の骨折が要注意です。

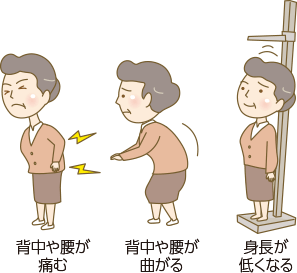

骨粗鬆症になっても、ほとんど症状は現れず、骨折してから気がつくことが少なくありません。とくに骨折しやすい部分が、背中や腰の骨(椎体)、太股の付け根(大腿骨近位部)、手首、上腕の骨です。背中や腰が痛んだり、曲がったりという骨粗鬆症の代表的な症状は、椎体の圧迫骨折によるものです。身長が2cm以上縮んでいれば、一度検査を受けてみましょう。

とくに骨折しやすい部分

骨粗鬆症の主な症状

骨折リスク評価ツール(FRAXR)

-

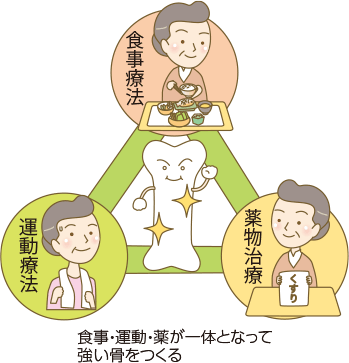

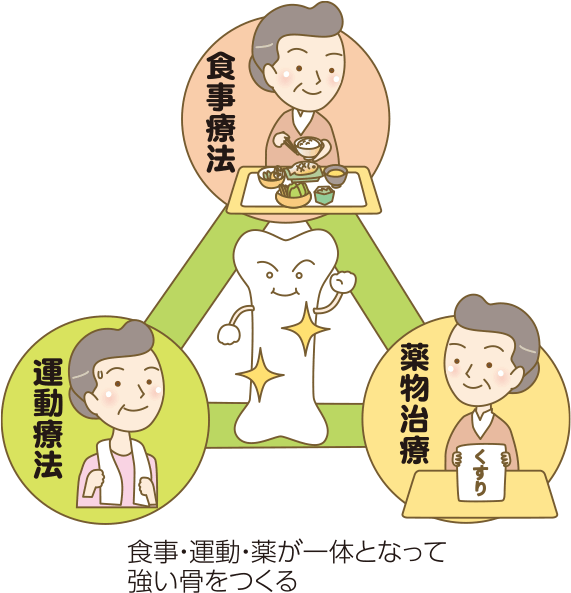

どんな治療?

骨折を予防して、QOL(生活の質)を維持するのが目的です。

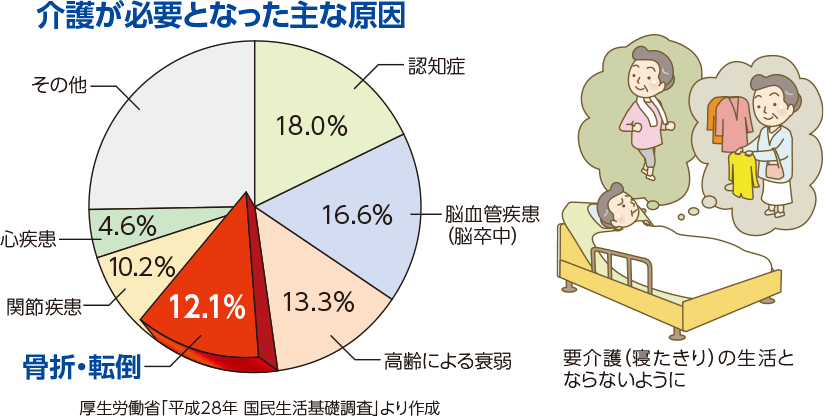

介護が必要となった原因のうち、骨折・転倒は上位を占めています。太股の付け根の骨折や背骨の圧迫骨折の出現・悪化は、寝たきり状態の要因となります。骨粗鬆症の治療の目的は、このような骨折を予防し、移動機能を維持することで、長く健康的な日常生活を継続することです。

食事療法・運動療法・薬物治療が治療の三本柱。

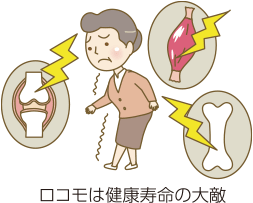

ロコモティブ・シンドロームと骨粗鬆症

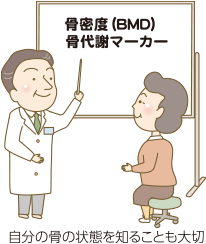

骨粗鬆症の指標:骨密度と骨代謝マーカー

-

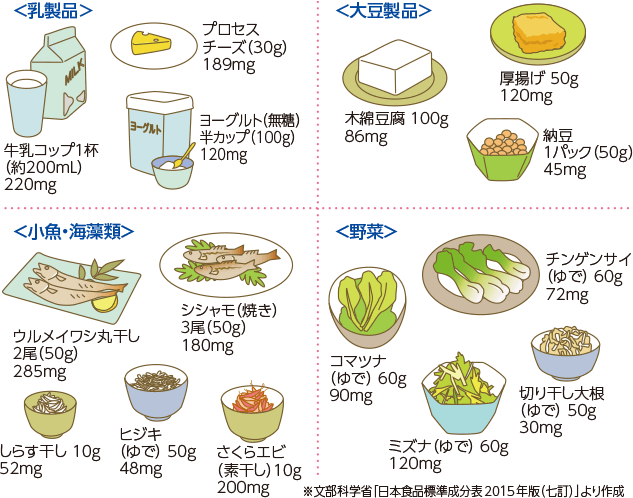

どんな食生活?

カルシウムに配慮してバランスの取れた食事を。

食事は健全な骨格を維持するための栄養素を供給する基本です。まずは3食規則正しく、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。骨の主成分はカルシウム、リンとたんぱく質です。カルシウムの摂取量は一般に不足しがちなので、意識してカルシウムを多く含む食品を食べるようにしましょう。さらに、カルシウムの吸収を促進するビタミンD、ビタミンKを多く含む食品も食べるように心がけましょう。

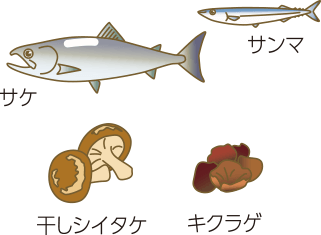

ビタミンDを多く含む食品

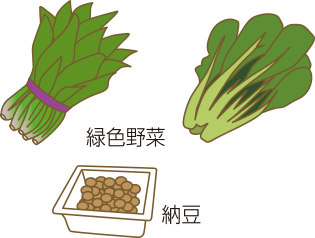

ビタミンKを多く含む食品

【カルシウムの1日あたりの摂取量】

※厚生労働省:日本人の食事摂取基準2015年版より

カルシウムを多く含む食品と

含有量の目安

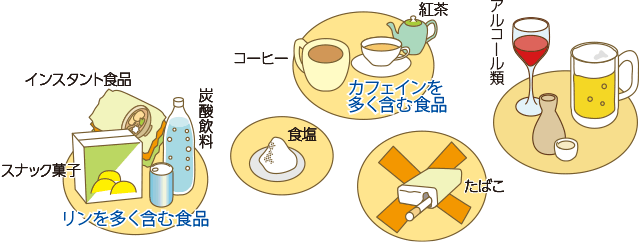

過剰にとるのを避けた方がよい食品など

カルシウムの吸収を妨げる働きがあるので、多くとりすぎないよう注意が必要です。

-

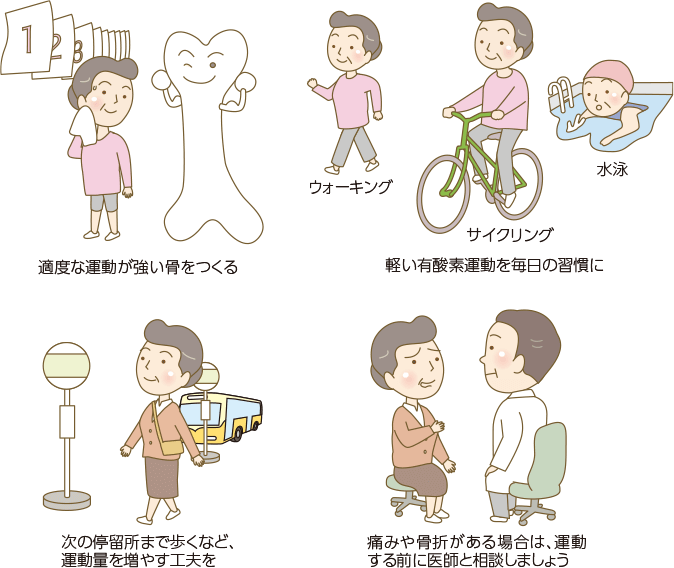

どんな運動?

骨に適度の負荷をかけて、骨量の減少を防ぎます。

毎日の適度な運動は骨を強化するとともに、筋肉やバランス感覚も鍛えて転倒防止にもつながります。ウォーキングや柔軟体操などの軽い有酸素運動を習慣化しましょう。家事で体を動かす、なるべく階段を使う、一駅分歩くなど、日常生活で運動量を増やす工夫も大切です。

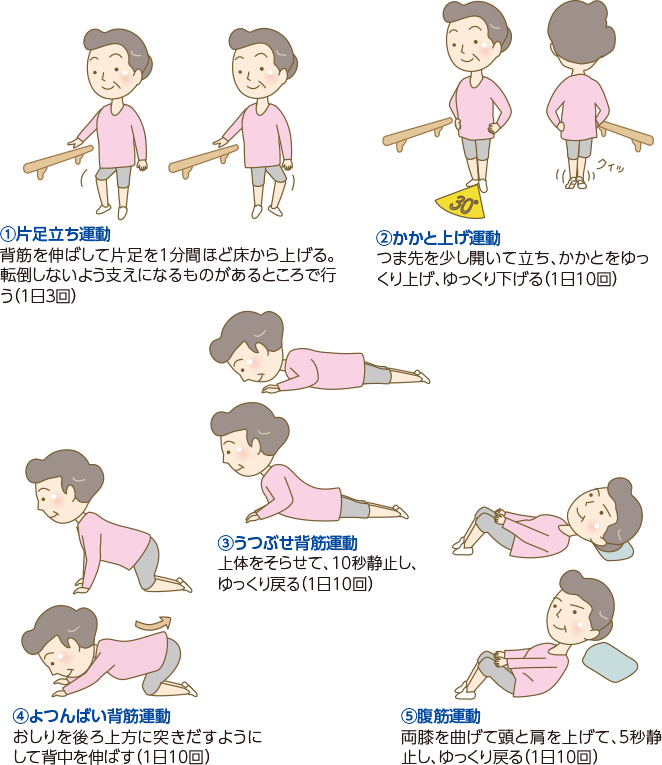

骨を強化するための簡単な

運動天候などに左右されず、家庭で毎日できる簡単な運動を紹介します。自分の体調や体力に合わせて、無理のない範囲で行いましょう。

-

どんな薬?

骨密度を効果的に高め、骨折の危険性を軽減します。

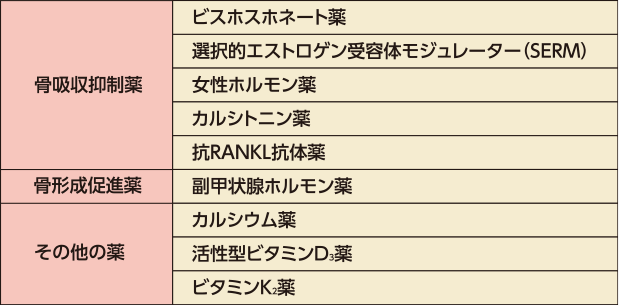

骨粗鬆症の薬には、骨を壊す骨吸収を抑制する薬(骨吸収抑制薬)、骨をつくる骨形成を促進する薬(骨形成促進薬)、カルシウム薬やビタミン薬などその他の薬があります。それぞれが骨を強くする異なる機能をもっているので、年齢や症状に応じて患者さんに適した薬が処方されます。

骨粗鬆症の主要な薬

効果が実感できなくても、根気よく継続しましょう。

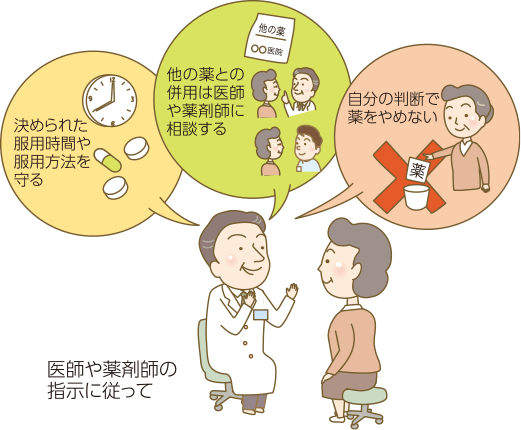

薬物治療にあたっては医師や薬剤師の指示を守り、また疑問点や心配があればこまめに相談するようにしましょう。骨粗鬆症の薬は時間をかけて効果が現れるので、自己判断でやめることなく、根気よく続けることが大切です。

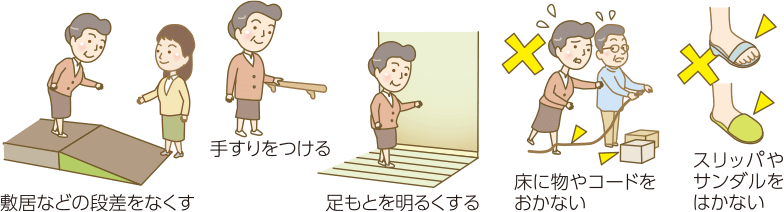

日常生活で転倒を避けるための対策

転倒は家のなかで起こることが多く、転倒をしないように生活環境を整えることが大切です。