- どんな病気?

- どんな治療?

-

どんな

ライフスタイル? -

発作がおきたときは

どんな対応? -

学校(保育園・幼稚園)

とは どんな連携?

-

どんな病気?

発作が繰り返しておこる病気です。

てんかんは、脳の神経細胞の電気活動が一時的に乱れることによっててんかん発作が繰り返しておこる脳の慢性的な疾患です。どのような年齢、性別、人種の方でも幅広くてんかん発作が始まることがあります。

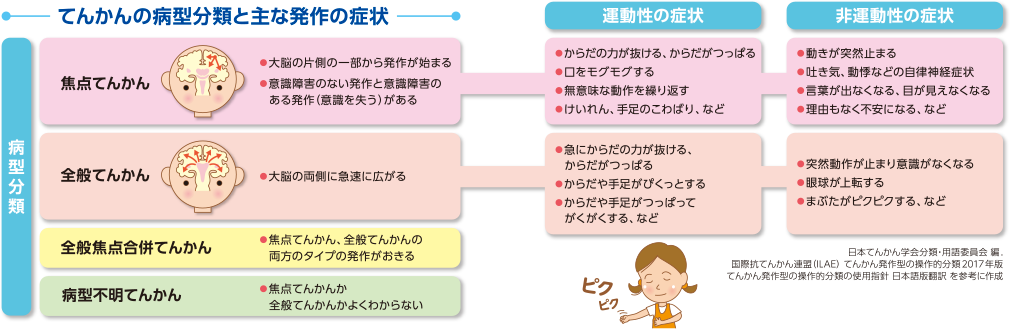

てんかんは「焦点てんかん」と「全般てんかん」に大きく分けられます。焦点てんかんは、脳の一部分で発作がおき、全般てんかんは脳全体で発作がおきるものです(下図)。発作の症状は、数秒間ぼーっとする、手足がこわばる、けいれんをおこす、全身の力が抜ける、意識を失う、などさまざまです。

てんかんはごくありふれた病気です。

てんかんは、乳児から高齢者まで誰でもかかる可能性のある病気です。人口の約1%の方にみられ、日本国内では約100万人のてんかん患者さんがいるといわれています。

● 子どものてんかんの特徴

乳児早期のてんかんは、先天的な脳の損傷など、脳の病変が原因である場合が多くみられます。幼児期~学童期では、脳に病変がない素因性(体質によるもの)のてんかんのほうが多く、適切な診断・治療によって、成人になるまでに多くの人で発作がみられなくなるというのも子どものてんかんの特徴です。

-

どんな治療?

発作を予防・軽減するための薬物療法が基本となります。

毎日きちんと薬を飲むことで、約70% の人が発作を十分予防・軽減できます。症状をやわらげ、発作の回数を減らすこともできます。

薬には、錠剤、シロップ剤などがあり、子どもでも飲みやすい剤形を選べる場合もあります。主治医に相談してみましょう。

薬が効きにくい場合には外科治療も検討されます。

薬物療法で発作が予防・軽減できない場合は、外科手術など、別の方法も検討されます。

子どもの場合、外科手術の結果が成人より良いと報告されていることから、比較的早い時期に外科手術を考慮することがあります。発作のタイプに合った薬を使います。

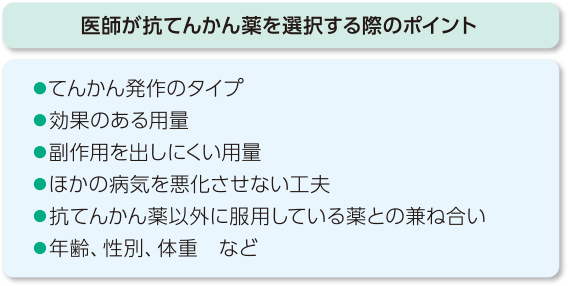

抗てんかん薬には20 種類以上があり、てんかん発作のタイプによって使い分けられています。主治医は患者さんの発作タイプを診断し、以下のポイントも考慮しながら、患者さんそれぞれに合った抗てんかん薬を選んでいきます。

自己判断で薬をやめるのは避け、主治医と相談して決めていきましょう。

-

どんなライフスタイル?

規則正しい生活を心がけましょう。

睡眠不足は発作を増やす要因となります。睡眠が十分にとれていないと疲労が蓄積し、発作をさらに誘発するという悪循環になります。睡眠時間をたっぷりとりましょう。早寝・早起きで生活のリズムをつくり、規則正しい生活を心がけましょう。

学童期のクラス替え、学校行事・試験・進学の前後など、ストレスや疲労が心配な時期は、特に気をつけるようにしましょう。

入浴時の発作には特に注意しましょう。

入浴時の発作は、おぼれるなどの生命にかかわる重大な事故につながるリスクがあります。入浴時の溺水事故は、てんかんの子どもの患者さんでも報告されています。十分に注意しましょう。

- なるべく誰かと一緒に入浴する

- 1人で入るときは入浴中に声をかける

- 湯船のお湯の量を少なくする

- 浴室の鍵はかけない

- 体調が不安なときはシャワーだけにする

テレビ、パソコン、ゲームなどは

部屋の明かりをつけて画面から距離を取って。

テレビは明るい部屋で、画面からなるべく離れて見るようにしましょう。パソコンやゲームは、1日の使用時間を決めるなどして、強い光刺激を受けすぎないようにしましょう。特に寝る前は、睡眠に影響を及ぼすのでやめましょう。

-

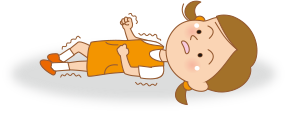

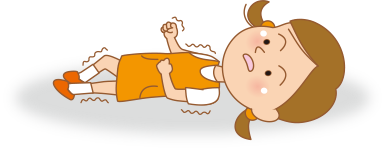

発作がおきたときは

どんな対応?お子さんに発作がおきても落ち着いて、周囲が安全か確認をしましょう。

まずは冷静に。周囲の安全を確認しましょう。発作は短時間で終わることが多いので、落ち着いて見守りましょう。

- 危険な場所から移動させる(階段、道路など)

- 危険物(ストーブ、刃物、家具など)を遠ざける

- 食事中であれば、熱い飲み物などを遠ざける

- 転倒しそうな場合は座らせる、寝かせる

- 衣服をゆるめる(首まわり、腹部)

- 意識が回復するまで見守る

嘔吐した場合、吐物で喉を詰まらせてしまうことがあるので、発作が落ち着いたら顔を横に向けてあげましょう。

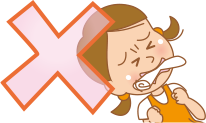

してはいけない行為

- 口にタオルや箸をかませる

- 意識を失った状態で薬・冷水を飲ませる

- 食事中の発作で、口の中から食物を出そうとする

いずれも、嘔吐や窒息、誤嚥を誘引する恐れがあります。

救急車を呼ぶとき

- 5分以上たっても発作がおさまらない

- 発作が断続的に何度もおこる

- けいれん発作以外の病気が考えられる(脳梗塞など)

- 家族で対応できない

発作時の対応は、あらかじめ主治医に確認しておきましょう。

安全が確保でき、対応可能であれば、発作の様子を撮影しましょう。

患者さんの安全が確保でき、対応可能であれば、家族や周囲の方がスマートフォンや携帯電話で撮影してみてください。診察時に主治医に動画記録を見てもらいましょう。

ただし、動画撮影は発作の途中からになると思います。発作初期の状況も診療に役立つ情報になりますので、何をしていたときにどのように発作が始まったのかをメモ書きなどで記録しておきましょう。

同じように、動画撮影自体が難しい場合も、発作の様子を観察し、記録しておきましょう。

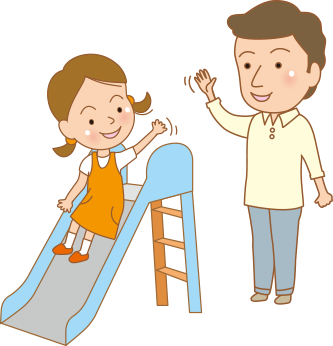

てんかんのない子どもと同じように育てましょう

行動を過剰に制限せず、本人がなるべく多くのことを経験し、日常生活を自分らしく過ごせるように、周囲が見守っていきましょう。

-

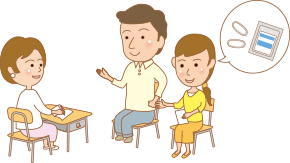

学校(保育園・幼稚園)とは

どんな連携?発作の症状や発作時の対応などについて、あらかじめ伝えておきましょう。

てんかんの正しい知識は、まだ十分に普及しているとはいえません。学校(保育園・幼稚園)側に病気のことを伝え、理解を深めてもらうことがまず大切です。特に発作時の対応について、あらかじめよく相談しておきましょう。

伝えておきたいこと

- お子さんのてんかんの特徴

- 服薬している薬

- 発作時の様子、頻度、対応法

学校(保育園・幼稚園)や主治医と相談しつつ、

行事にも参加していきましょう。

学校行事は子どもの成長の大切な機会です。発作がおきたときの対応が難しい場合を除き、積極的に参加することが推奨されています。参加にあたっては、発作時の対応などにつき、学校側と事前によく話し合っておきましょう。宿泊先などでの発作に備えて、診療情報提供書を主治医に書いてもらうと安心でしょう。

注意点

- 薬を飲み忘れないようにする

- 薬を多めに持っていく

- 過密スケジュールは避ける

- 睡眠時間を十分にとる

基本的にほとんどの運動は普通に行うことができます。

発作によって生命に危険を及ぼすもの(ロッククライミング、スキューバダイビングなど)を除き、基本的にほとんどの運動を行うことができます。発作の種類、患者さんの状態にもよりますので、主治医に相談し、指示を仰ぎましょう。

また、運動に参加する場合は、以下の点に注意しましょう。運動時に気をつけたいこと

- 見守る人、介護できる人が近くにいる

- 猛暑日などからだへの負担が大きいときは避ける

- 流れの速い川や海は避ける

- 無理をしない、長時間しない