気候変動

TCFD提言に基づく情報開示

東和グループでは地球温暖化が世界的課題であることを認識し、従来より、太陽光発電の設置や、工場、研究所、オフィスなどでの省エネルギーなどに取り組んできました。また、気候変動は当社グループの経営リスクであることを認識し、2022年度よりTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)プロジェクトを発足し、全社での取り組みを開始しました。

2022年12月には、金融安定理事会(FSB)により設置されたTCFD提言への賛同を表明しました。

東和グループは、金融安定理事会(FSB)により設置されたTCFD提言への賛同を2022年12月に表明しました。2022年度より、東和薬品単体を対象範囲として検討を進め、気候変動問題が社会と企業に与えるリスクと機会を評価・特定し、事業に対する影響度を試算しました。

2023年度においては、対象範囲を国内外を含む東和グループ全体へ拡大し、リスクと機会の見直しを行い、影響度を再評価しました。

今後、顕在化したリスク・機会に対しては、具体的な対応策を戦略に反映させることで、持続可能な社会へ貢献するとともに、当社事業の継続的な成長を目指します。

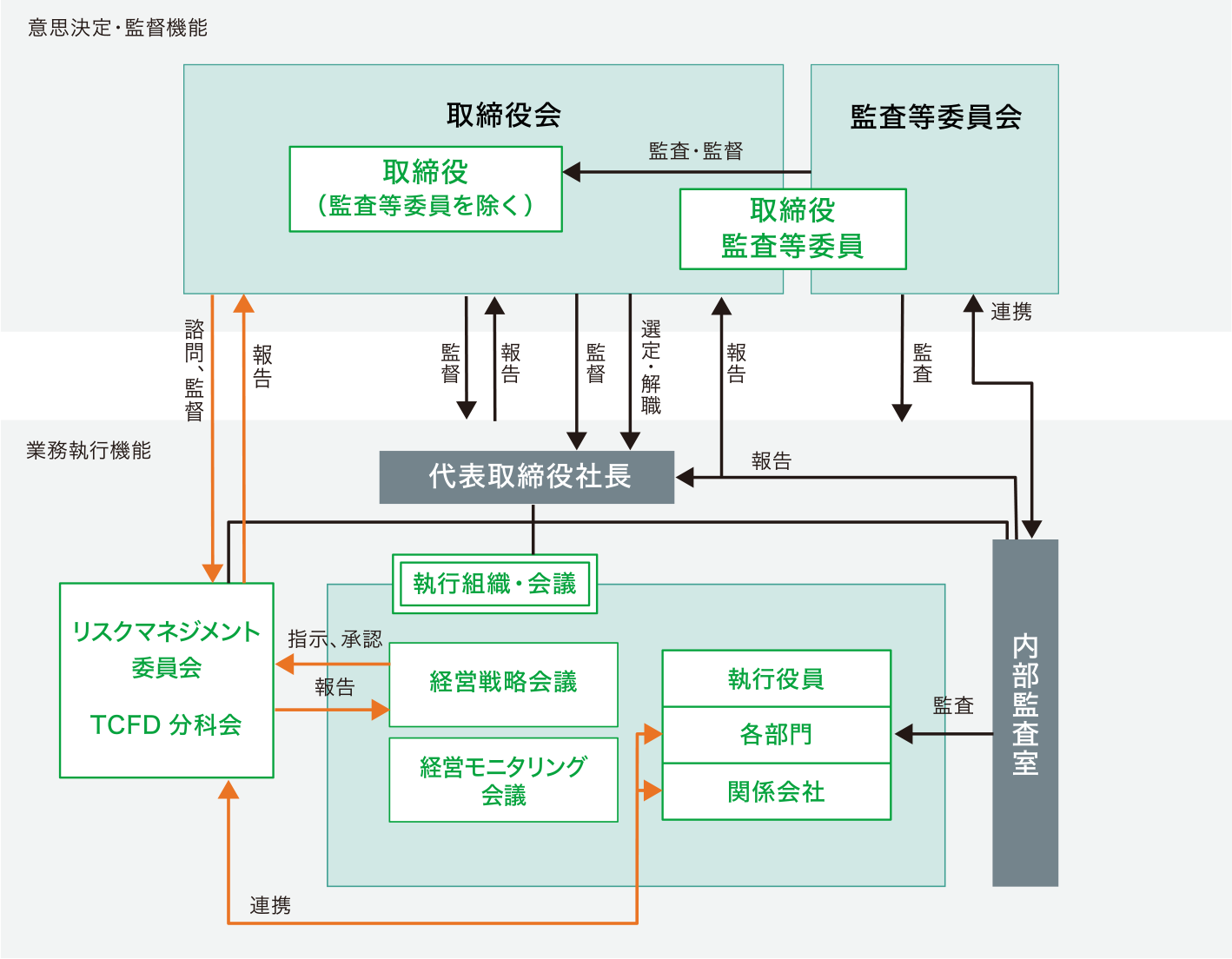

■ ガバナンス

●組織体制とプロセス

気候変動関連問題については、リスクマネジメント委員会の分科会としてTCFD分科会を設置し、対応しています。

取締役会は、リスクマネジメント委員会に諮問し、当該方針の決定、監督を実施しています。

リスクマネジメント委員会はTCFD分科会が実施する取り組み状況を審議するとともに年2回、取り組み状況を取締役会へ報告しています。

TCFD分科会は、各部門・関係会社と連携して情報収集、分析を実施し、想定される気候変動に関するリスク・機会の洗い出し、特定と評価、その評価の見直しを実施しています。また、実行計画・対処策などを策定、定期的に実行状況を点検、フォローし、取り組み状況は経営戦略会議へ適宜報告しています。さらに、重要事項についてはリスクマネジメント委員会メンバーに、都度、報告しています。

各部門・関係会社は、TCFD分科会と連携して策定した各種施策を実行し、気候変動にかかるデータを提供しています。

経営戦略会議は、TCFD分科会より適宜報告を受け、必要に応じて指示、承認を実施します。

監査等委員会および内部監査室は、これらの取り組みを監査します。

この表は左右にスクロールできます

■ 戦略

●シナリオ分析の前提

当社グループの医療用医薬品の製造販売事業などを対象として、2030年時点の世界を想定してシナリオ分析を実施しました。シナリオ分析では、IPCC、IEA(*)などの各種レポートを参照し、1.5℃、2℃、4℃の3つのシナリオを設定しました。 1.5℃シナリオでは脱炭素社会の実現に向けて炭素税をはじめとした各種規制が導入され、さまざまなステークホルダーから気候変動対応への要求が高まる一方で、社会やライフスタイルの変化に伴う新たなニーズの発生が考えられます。4℃シナリオでは温暖化の進行によって極端な大雨などの災害リスク、熱中症などの健康リスクが高まると想定される一方で、気候変動へ適応するための新たなニーズも生まれると考えられます。

(*)IPCC:気候変動に関する政府間パネル/Intergovernmental Panel on Climate Change

IEA:国際エネルギー機関/International Energy Agency

●シナリオ分析の結果

各シナリオに基づくリスクと機会の抽出を行い、それぞれの発生可能性と影響度に応じて事業に与える重要度を評価し、対応策の検討を行いました。その結果、対象事業における気候変動に伴う重大な事業リスクは確認されませんでした。1.5℃シナリオ、4℃シナリオで想定されるリスクと機会は以下の通りです。

この表は左右にスクロールできます

| 項 目 | 事 象 | 事業インパクト | 対応策 | 影響度 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

移行リスク・機会

1.5℃シナリオ |

政 策 | 炭素税の導入 | リスク 炭素税の負担増加による事業運営コストの増加 |

|

中 |

| CO2排出量規制/ 省エネ規制の強化 |

リスク 環境負荷の少ないエネルギーへの移行に伴う エネルギー調達コストの増加 |

小 | |||

| 機 会 省エネの推進、サプライチェーンの見直しによる事業コストの削減、脱炭素の推進 |

中 | ||||

| テクノロジー | 社会全体の 脱炭素化推進 |

リスク 脱炭素化推進のための設備投資コストの増加 |

|

小 | |

| 市 場 | リスク 仕入先での脱炭素化の推進による原材料調達 コストの上昇 |

|

小 | ||

|

物理リスク・機会

4℃シナリオ |

急 性 | 気象災害の発生頻度 増加、規模の拡大 |

リスク 自社拠点/サプライチェーンの被災による 操業停止 |

|

小 |

| 慢 性 | 異常気象 (猛暑日等)の増加 |

リスク 品質管理のための空調コスト等の増加 |

|

小 | |

| 機 会 気候変動に伴い増加する疾患に対する薬の 需要増加 |

|

小 | |||

| 機 会 自社の技術を活かした競争優位の確立、 付加価値製剤の需要拡大 |

|

小 |

- 対象範囲

- 東和薬品株式会社、ジェイドルフ製薬株式会社、大地化成株式会社、グリーンカプス株式会社、

Towa Pharma International Holdings, S.L.、三生医薬株式会社 - 対象期間

- 2021年度~2030年度

■ リスク管理

気候変動に関連するリスクと機会の管理のため、TCFD分科会は、リスクと機会の評価の見直しを毎年実施しています。

リスクと機会のそれぞれを発生可能性、影響度、対応策の有無などで評価し、重要度を決定しています。

また、バリューチェーン(*)に細分化して、評価、対応策を検討しています。

リスクと機会の評価にあたっては、必要に応じて関連する事業部門にインタビューを実施しています。

重要度が高いものについてはリスクマネジメント委員会にて検討し、必要に応じてリスクマネジメント委員会を通じて、取締役会に報告しています。

また、TCFD分科会では、気候変動に対するリスクと機会への対応策を立案し、設定した指標により対応策の進捗を管理しています。

(*)バリューチェーン:事業を機能別に分類したものであり、当社では「研究・開発、購買・調達、製造、物流、営業・マーケティング、管理全般」に分類

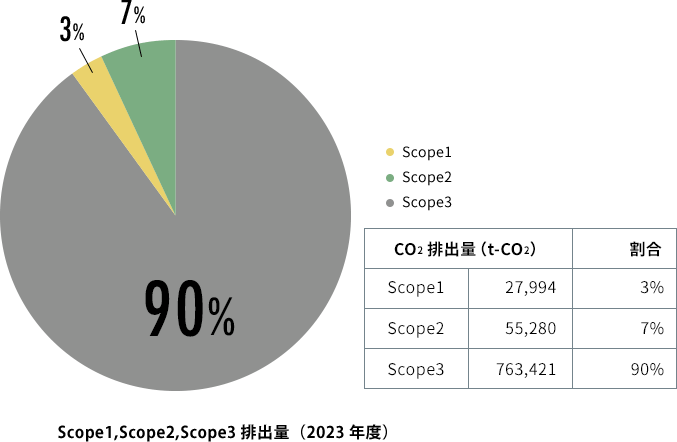

■ 指標と目標

当社グループでは気候変動に関連するリスク・機会を管理するための指標として、温室効果ガス排出量を算出し、中長期の削減目標を設定しています。Scope1,2では、2030年度に2021年度比30%削減、2050年度にカーボンニ ュートラルを目指します。

サプライチェーン全体排出量の削減に向けても検討を進めてまいります。

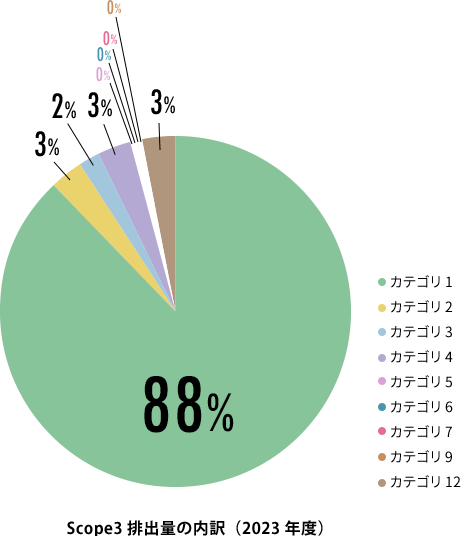

この表は左右にスクロールできます

| カテゴリー | CO2排出量(t-CO2) | 割合 | |

|---|---|---|---|

| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 669,552 | 88% |

| カテゴリ2 | 資本財 | 25,253 | 3% |

| カテゴリ3 | Scope1・2に含まれない燃料・エネルギー関連の活動 | 15,804 | 2% |

| カテゴリ4 | 輸送・配送(上流) | 20,435 | 3% |

| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 3,100 | 0% |

| カテゴリ6 | 出張 | 1,390 | 0% |

| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 2,733 | 0% |

| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 関連していない | |

| カテゴリ9 | 輸送・配送(下流) | 3,095 | 0% |

| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 関連していない | |

| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 関連していない | |

| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 22,059 | 3% |

| カテゴリ13 | リース資産(下流) | 関連していない | |

| カテゴリ14 | フランチャイズ | 関連していない | |

| カテゴリ15 | 投資 | 関連していない | |

集計範囲:東和薬品株式会社、ジェイドルフ製薬株式会社、

大地化成株式会社、グリーンカプス株式会社、

Towa Pharma International Holdings, S.L.、

三生医薬株式会社等

フロン類の管理

当社グループでは 、2015年4月施行の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、管理対象となる機器(冷凍設備、空調設備など)の簡易・定期点検および記録、漏えい量の算定などを実施し、適正に管理しています。2023年度のフロン類の算定漏えい量は特定漏えい者(事業者全体で1,000tCO2以上の漏えいがあった管理者)に該当しない量である事を確認しました。また、設備更新時にノンフロンや低GWP機器の導入を進めています。

省エネ診断の実施

温室効果ガス削減ロードマップ作成に当たり、社外専門業者による3工場の省エネ診断を2022年度に実施しました。2023年度から診断結果に基づく省エネ、温室効果ガス削減への取り組みを実施しています。

太陽光発電の導入

代表的な再生可能エネルギーである太陽光発電を、積極的に取り入れています。

西日本物流センター

-

グリーンカプス製薬

-

Towa INT(スペイン)

岡山工場ボイラー燃料のLNG化

2022年1月、岡山工場のボイラー燃料をA重油から、液化天然ガス(LNG)に変更しました。

年間1,197t-CO2の二酸化炭素の排出を削減することができました。A重油に比べて約27%の削減となります。

山形工場吸収式冷凍機の導入

山形工場では、冷熱源設備として電気を利用するターボ冷凍機に加え、吸収式冷凍機を導入しています。電力削減要請時の消費電力削減が可能となり、空調機の安定運転に貢献する他、夏季電力のピークカットにより電力需要の平準化につながりました。また、フロンガスを使用しないため、漏洩による温暖化ガス排出がなく、環境にやさしい運転が可能となりました。

省エネ活動の実施

社員一人一人の環境配慮を目指して、毎年夏と冬に全社的な省エネ活動を行っています。

事業場毎に「省エネルギーパトロール」を実施し、互いに呼びかけを行うことで、社員一人一人が節電を心がけ、省エネに貢献できるよう取り組んでいます。

CDP気候変動質問書

当社は「CDP気候変動質問書」に回答し、「B」評価を取得しました。今後、更なる情報開示の充実に向けて取り組みを進めてまいります。

※CDPについて

2000年に英国で設立された、企業や自治体等を対象とした世界的な環境情報開示システムを運営する国際環境非営利団体(NGO)。世界の主要企業を対象に、環境に係る情報開示を求める質問書を年1回送付し、その回答をもとに企業の環境課題への対応を「A」から「D-」の8段階で評価している。